Avant-propos

En lisant les actes de sépultures de 1675 à Auriol, je m’arrêtai sur celui-ci :

« L’an de grâce 1675 et le premier octobre est décédé Estienne du ruban noir tiré de l’hospital St Esprit de Marseille et enterré le mesme jour (...)»

Estienne « est tiré de l’hôpital St Esprit de Marseille »...

Une première recherche m’apprend que l’ancien “hôpital St Esprit” de Marseille a changé de nom au cours des siècles pour devenir l’ “Hôtel Dieu”.

L’Hôtel Dieu ? tous les Marseillais le connaissent au moins de vue.

Reconverti depuis 2013 en hôtel de luxe, sa bâtisse imposante domine toujours le vieux port.

L’Hôtel Dieu avant la 2ème guerre mondiale

L’Hôtel Dieu aujourd’hui

Revenons en 1675..

« Estienne du ruban noir » décédé à Auriol faisait-il partie des enfants marseillais confiés à l’hôpital puis certainement placés en nourrice à la campagne ?

Je décidai d’en savoir plus.

A) Hôpital du Saint Esprit, hôpital St Jacques de Gallice, ou Hôtel Dieu ? Un peu d’histoire.

L’hôpital du St Esprit est crée en 1188 pour les malades et enfants trouvés ou abandonnés de sexe masculin.

L’hôpital St Jacques de Gallice tout proche est fondé en 1358 pour accueillir les malade et enfants de sexe féminin.

Devenus trop petits et inapproprié aux soins et à la population grandissante, les deux hôpitaux fusionnent. Une nouvelle structure est reconstruite à partir de 1593 sur le même emplacement, pour prendre le nom d’Hôtel Dieu à son achèvement en 1618. L’ensemble constitue alors l’unique hôpital de la ville.

Le blason du XIIème siècle se transforme: la colombe symbolisant le St Esprit est associée aux coquilles St Jacques

Pourtant, en 1675 à Auriol, « Estienne du ruban noir » est bien dit « tiré de l’hôpital St Esprit » et non de l’Hôtel Dieu.

En 1686 à Nans (Var), décèdent « Claude du tapis , bâtard et nourrisson de l’Hôpital St Esprit de Marseille », tout comme « Françoise de la manche rouge »

L’appellation « hôpital du St Esprit » aurait-elle perduré dans la mémoire collective ?

Une seule solution : lire les archives en ligne de l’Hôtel Dieu.

Il nous reste 3 registres de décès des années 1668 à 1670

« Le 25 eme apvril 1668: Livre et controlles des morts tant du dehors que de tout ceux de la maison ».

L’hôpital accueillait les bébés trouvés (appelés enfants “de la maison”), mais aussi des malades de la ville, des soldats blessés, des marins...

Retenons l’expression “enfant de la maison” qui nous rappelle la vocation première de l’hôpital: offrir un toit aux enfants sans parents.

Suivent des registres de 1737 à 1792

Surprise :

En 1739, le registre contient encore « les morts de l’hôpital St Esprit et l’hôpital St Jacques de Gallice » Le prêtre fait encore la distinction entre ces deux hôpitaux.

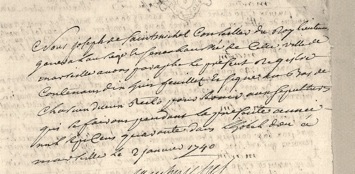

“Nous soubsignés Joseph VILLENEUFVE, prêtre et sacristain de l’église de l’hôpital St Esprit et St Jacques de Galice, déclarons avoir tenu les susdicts registres et l’avoir écrit de ma propre main à Marseille. Le dernier décembre de l’année mil sept cens trente sept.”

C’est le registre 1740 qui contiendra pour la première fois les mots “Hôtel Dieu”.

“Nous Joseph de Saint Michel, conseiller du Roy, lieutenant général au siège et sénéchaussée de cette ville de Marseille, avons paraphé le présent registre contenant dix huit feuillets et signé au bas de chacun d’eux pour servir aux sépultures qui se feront pendant la présente année mil sept cent quarante dans l’Hôtel Dieu”

En 1753 le « nouvel Hôtel Dieu » est terminé après l’achat de 26 maisons.

2 escaliers monumentaux sont rajoutés en 1781.

Outre les soins portés aux malades, l’hôpital servira aussi à partir de 1808 à la formation des médecins chirurgiens et pharmaciens sur un décret de Napoléon.

Rénové, un”nouvel” Hôtel Dieu est inauguré en 1866 par Napoléon III.

Les derniers malades quittent l’hôpital en 1993. La structure devient hôpital universitaire et accueille la formation aux professions paramédicales (sages-femmes, infirmières, manipulateurs radio...)

L’Hôtel Dieu ferme ses portes en 2006.

Voyons de plus près l’accueil et le devenir de ces enfants, à partir du milieu du XVIIème siècle.

B) L’identification des enfants.

« Estienne du ruban noir »… Une identification bien curieuse à priori, qui fait tout de suite penser à un signe distinctif laissé sur le vêtement du bébé. Impossible de généraliser à partir de cet acte.

C’est le moment de regarder de plus près les trois registres 1668-1670 de l’hôpital St Esprit.

Ces 3 années d’actes de décès suffisent pour confirmer cette pratique.

Plusieurs questions peuvent être posées :

-qui a donné ces appellations ? dans quel but ?

-A quel moment de sa vie l’enfant reçoit-il ce « nom » ?

-Cette appellation constitue-t-elle vraiment un patronyme ? Le gardera-t-il à vie ?

Examinons ces particularités visuelles

1- «DU RUBAN” suivi d’une couleur

Beaucoup de bébés portent le patronyme « DU RUBAN ….. »

Si le blanc, le jaune, le vert, le rouge, le violet, le gris sont sans équivoque, d’autres couleurs sont plus nuancées : « couleur de feu », « châtaigne », » couleur d’automne » « aurore », « feuille morte », « citron », « couleur de rose ». Le noir est aussi appelé « couleur negre ». On trouve également les termes « bigarrat » et « cramoysine » . Quant au mot « blur », il s’agit-il certainement du bleu.

Le scribe cherche la précision.

2- Les habits et tissus

1644 détail d’un tableau de Georges de La Tour

On retiendra dans les actes:

« Honnoré DE LA CALOTTE BOUTISSE » :petit bonnet en tissu piqué.

« Catherine DU MAYOT DE LA SARPILLIERE ».Le maillot a été utilisé en France jusque vers 1960 pour envelopper le bébé, le tenir au chaud et le transporter facilement. Décrié, il est abandonné car source de déformation des jambes. Aujourd’hui, un « emmaillotement » léger de nuit est revenu en force pour rassurer l’enfant. La serpillière était une toile grossière qui servait à envelopper des marchandises. Au XIXème siècle, ce morceau de toile sera réservé à l’usage unique du lavage des sols.

« Catherine DE LA FLANSADE : couverture de laine.

« Anne DE LA CAMISOLLE ROUGE» petite veste.

« Laurens DU PEDAS ROUGE » couche ou lange.

« Claudoü du FAUDAU BLUR » : faudas, corsage d’enfant,

sans doute bleu.

« Janne DE LA PIESSE DE BAYETTE » pièce en tissu fin de laine.

« Jean DE LA SENGLE D’ESTOUPE » sangle en chanvre destinée à tenir le maillot.

« Madeleine DE LA SERVIETTE DE L’AUFFE” : l’auffe est une graminée servant à fabriquer des cordages.

« Joseph DU GALON DE SOYE ».

« Pierre DE LA SEDE CRAMOYSINE » La « seda », mot provençal pour la soie.

« Marguerite DU FUSTANY » la futaine est un vêtement de toile faite de coton et chanvre.

« Esprit DE LA PELISSE ».

Quant à « Enthounette DU TROUES DE LA ROBE DE LAINE » et François DU TROUES DE LA ROBE BLANCHE », je n’ai pas trouvé d’explication.

3- Le contenant

« Barthélémy De LA GORBEILLE »

« Valentin DU COUFFIN » le couffin est un panier.

« Jean DE LA VANETTE » petit van, panier plat servant à séparer la paille du grain.

4 Un objet religieux ?

« Marthe DE L’EVANGILE »

« Jean Antoine DE L’INCARNATION »

« Antoine DE L’AGNUS » objet représentant l’Agneau de Dieu

« Anthony SANCTUM » ?

« Simon DE L’IMAGE DU SAINT SACREMENT » ----------->

« Anne DU RELIQUAIRE » pendentif renfermant une relique

« Pierre DE LA MEDAILLE D’ARGENT »

4- un bijou

« Marguerite DE LA PERLE »

5- L’aspect de l’enfant

« Brigide DE LA FRIMOUSSE NEGRE » Comprenons « du visage noir »

« Catherine appelée LA BAUMIANE » la bohémienne ?

6-Son origine ?

“Joseph DE St MACEAU”: Maceau est un synonyme de Marcel. Le bébé peut être originaire du quartier St Marcel.

A noter: certains enfants “de la maison” ont cependant un prénom suivi d’un mot qui semble s’apparenter à un patronyme;

Exemples: en 1668, décès de “Pierre BERROTY, Antoine BOUNET, Marguerite BOYER, enfants de lait de la maison” Il s’agit sans doute d’enfants abandonnés par un parent qui a laissé son nom.

1638 St Vincent de Paul

recueillant les enfants trouvés.

C) l’attribution du « patronyme »

(Je considérerai dans un premier temps que le signe distinctif a valeur de patronyme)

Il faut se replonger dans le contexte. Un bébé trouvé est avant tout une créature de Dieu. Il est indispensable de le baptiser au plus vite. C’est le devoir de tout bon chrétien.

Le bébé a pu être « ondoyé » à sa naissance (il a reçu l’eau), mais il lui manque si c’est possible- l’application du Saint Chrême par un prêtre sur des fonds baptismaux .

L’hôpital du St Esprit possède alors sa propre église, mais les baptêmes ont lieu à l’église de la paroisse, celle de Notre Dame des Accoules, toute proche.

Voyons les registres et comptons les baptêmes.

Dans ces années 1668-1670 les prêtres baptisent près de 700 enfants par an dont 10% d’enfants « naturels apportés de l’hospital St Esprit »

Les nourrissons trouvés sont donc apportés ou abandonnés à l’hôpital (qui leur donne sans doute les premiers soins) puis baptisés. aux Accoules.

Or, dans les baptêmes d’ « enfants naturels » (non légitimes ) de 1668/70 les prêtres n’inscrivent que des prénoms, mettant ainsi les enfants sous la protection d’un saint patron ou d’une sainte patronne. Les prénoms correspondent le plus souvent à ceux des parrains ou marraines « bénévoles », à moins qu’un prénom n’ait été mis sur le bébé abandonné ?. Cette dernière hypothèse semble peu probable.

Un acte peut nous éclairer :

En 1669 décède à l’hôpital « Anthoine agé de trois ans, enfant de la maison (entendons de l’hôpital ) et pour le recognoistre anthoine de l’agnus et du ruban rouge »

Un autre acte ultérieur, daté de 1734 confirme cette identification :

« Louis Annibal (en renvoi est rajouté Jean Baptiste) marqué d’un ruban vert, apporté de l’Hotel Dieu »

Le bébé arrive « marqué » à l’église. Mais qui l’a « marqué »? Ces deux actes pourrait nous amener à penser que les enfants sont différenciés à l’hôpital par un ruban de couleur. Mais les autres « patronymes » cités plus haut (surtout les détails vestimentaires) semblent bien prouver que le signe distinctif ne vient pas de l’attribution d’un ruban de couleur à l’hôpital, mais de l’aspect de l’enfant au moment où il arrive.

D) Le patronyme, signe de reconnaissance..

Deux hypothèses qui se complètent :

-l’enfant porte un signe distinctif au moment où il est apporté à l’hôpital, signe voulu par sa mère qui espère peut-être le retrouver dès qu’elle aura la possibilité de s’en occuper.

-L’administration de l’hôpital doit enregistrer les enfants et avoir la possibilité de les restituer à leurs parents. Il faut donc les identifier au mieux pour les différencier.

Un déroulement possible :

Dans cette fin du XVIIème siècle, un enfant trouvé est déposé dans le tour d’abandon** de l’Hôtel Dieu reconstruit sur l’ancien hôpital St Esprit. On l’identifie et l’enregistre avec un signe distinctif visuel lié à un détail vestimentaire, à son aspect, voire au contenant dans lequel il a été amené.. Il reçoit les soins nécessaires à sa survie.On lui trouve un parrain et une marraine qui lui donnent un prénom et l’enfant est amené à l église des Accoules où il est baptisé.

Nota: l’enfant est enregistré avec un signe de reconnaissance, mais baptisé avec un seul prénom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Le tour d’abandon de l’Hôtel Dieu

Les bébés étaient déposés dans le “tour d’abandon” installé à cet usage. Le tour était un cylindre en bois qui pivotait sur son axe. Un côté du cylindre était ouvert. Le côté fermé faisait face à la rue. Une cloche extérieure placée à côté servait à avertir la garde. Le cylindre était alors manœuvré et présentait le côté ouvert à l’extérieur. Le nouveau né était déposé dans une corbeille. Le cylindre tournait vers l’intérieur et l’enfant pris en charge par les sœurs de la confrérie. Ce système permettait de conserver l’anonymat.

Cette gravure illustre bien à gauche le désarroi des parents contraints à abandonner le bébé dans un tour d’abandon et à droite, de l’autre côté du mur, les religieuses qui accueillent l’enfant.

Crées au 8ème siècle à Milan, les tours d’abandon ou « roues » sont introduites en 1638 à Paris par St Vincent de Paul pour éviter l’infanticide et préserver l’enfant des dangers de la rue. Fermés en 1863, ils sont interdits en 1904.

A noter: Aujourd’hui, l’accouchement sous X étant interdit dans certains pays d’Europe, les bébés abandonnés sont placés dans une « babyklappe » ou « babybox » , ce qui n’est pas sans rappeler le tour.

Un numéro d’urgence est composé. Une équipe formée aux premiers secours prend l’enfant en charge. Il est soigné et confié à une famille d’accueil. Si un parent biologique ne se manifeste pas après 8 semaines, une la procédure d’adoption est lancée.

E) Le signe distinctif constituera-t-il un patronyme à vie ?

La question est difficile. Rappelons que la mortalité des enfants trouvés est très importante. Sur les 3 années 1668-1670, la moyenne des baptêmes aux Accoules d’enfants abandonnés est de 65-70 / 700, ce qui correspond approximativement au nombre de décès enregistrés à l’Hôtel Dieu dans les mêmes années.

En 1710, 168 enfants décèdent sur 270 accueillis.

En 1762, l’Hôtel Dieu a la charge de 2000 enfants.

Que deviendront les enfants qui ont survécu et comment s’appelleront-ils ?

1- Le devenir des enfants

Le professeur Yves baille écrit :

« Les hôpitaux, et en particulier l’Hôtel Dieu, reçoivent toutes les misères de la ville et leur rôle social reste très présent. C’est ainsi qu’il appartient à l’hôpital d’accueillir les enfants abandonnés. Ceux-ci sont mis en nourrice jusqu’à l’âge de 10, 12 ans, ils sont alors ramenés à l’hôpital qui assure leur formation et leur trouve un emploi. Pour les garçons, ils sont embarqués comme mousse, ou placés en apprentissage. Les plus doués, demeurent à l’hôpital comme internes et apprennent les rudiments de la chirurgie et de la pharmacie. Ils peuvent ensuite exercer comme compagnons chez les chirurgiens de la ville. L’interne « gagnant maîtrise » peut faire carrière à l’hôpital.

C’est ainsi que l’enfant Moulaud, abandonné et recueilli à l’Hôtel Dieu y devint chirurgien chef. Une salle de l’Hôtel Dieu porte son nom. Les filles abandonnées restaient à l’hôpital comme lingère, cuisinière, ou bien s’occupaient des hospitalisés et se chargeaient de l’entretien. On peut y voir l’origine des infirmières et aide-soignantes laïques. Les recteurs poussaient leur responsabilité jusqu’à leur chercher mari et fournissaient une dot pour faciliter la chose »

L’histoire de Victoire

Victoire décède brusquement à St Maximin le 5 août 1670.

Traduction:

“Le 5 aout 1670 est décédée dans la communion de l'église munie des sacrement de la pénitence Victoire, servante de madame Magdeleine DE RICHERI femme de feu mr Jean d'ARBAUD sieur de Pourchieres laquelle a demeuré depuis son bas-âge a leur service ayant été portée dans l'hôpital de Marseille sans qu'on ait pu savoir le nom ni surnom de son pere ni de sa mère.

Elle est décédée âgée de 15 ans, n'ayant pu recevoir le st sacrement de l'autel ni celui de l'extreme onction à cause d'un accident imprévu (...) Elle a été enterrée le 6.

Présents noble François Ange d' Arbaud sieur de Porchieres avocat et Jehan Baptiste Barsillon qui ont su signer”

Grâce à cet acte, on connaît la destinée de cette jeune fille, devenue servante dans la maison de Jean d’Arbaud et son épouse Madeleine de RICHIERI

Victoire a 15 ans lorsqu’elle décède. Si son âge est exact,on doit pouvoir trouver son baptême aux Accoules en 1655.

Le voici certainement:

“Victoire fille naturelle apportée de lopital St Esprit a esté baptizée lan et jour que dessus. Le parrain monsr. andré martin. La merrine Victoire Rabanin”.

2- Le patronyme d’un enfant inconnu avant la révolution

Il faudrait trouver des actes de mariage post XVII ème concernant des personnes ayant un patronyme lié à un signe de reconnaissance du même type que ceux que l’on a vus ?

C’est là qu’intervient l’énorme travail des releveurs d’actes où j’ai pu puiser des pistes de recherche. Un grand merci à eux.

Sur une cinquantaine d’actes de mariages lus, deux seulement évoquent un signe visuel :

1715 (paroisse de la Major) Mariage

“Mathieu François du RUBAN AURORE enfant naturel de l’hôtel Dieu de cette ville”

1732 (paroisse St Martin): Mariage de « Jean Baptiste DE LA CROIX, fils naturel de l’Hotel Dieu »

D’autres mariages sont plus énigmatiques :

1728 (paroisse St Martin) : Mariage de « François PRINCE fils naturel de l’Hotel Dieu »

1705 (paroisse des Accoules) : Mariage de Catherine OLIVIER fille naturelle de l’hôpital St Esprit St Jacques de Gallice de Marseille ». A noter :Catherine sera appelée BLANC au mariage de son fils.

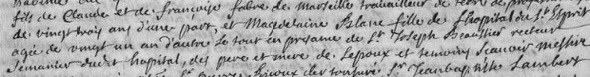

Dans tous les autres mariages que j’ai pu consulter pour l’époque pré-révolutionnaire, -mariages comprenant un des époux issus de l’Hôtel Dieu- , l’époux ou l’épouse de parents inconnus a pour patronyme « BLANC »

1709 Mariage de “Magdeleine BLANC fille de l’hospital de St Esprit, agée de vingt un an en présence de Sr Joseph Beaussier receveur semainier dudit hospital”.

Méounes 1770 : mariage de Marie Hélène BLANC (née vers 1730) fille majeure et naturelle de l’Hôtel Dieu de Marseille »

De là à généraliser, il n’y a qu’un pas. Il faudrait lire des centaines d’actes…

La prudence est de mise. Si le patronyme BLANC est largement attribué à des enfants trouvés lors de leur mariage et prive le généalogiste d’une grande partie de ses ancêtres, ce même patronyme BLANC se retrouve dans des lignées provençales remontant au moins au XVème siècle. Il suffit d’interroger le moteur de recherche des contrats de mariages de Marseille.

3- le patronyme après la révolution

En 1792, la loi du 20 septembre oblige les officiers d' Etat-Civil à donner un nom aux enfants exposés. Les patronymes les plus divers et fantaisistes apparaissent.

Selon la loi du 30 Juin 1812, ce sont le maire ou les administrateurs de l'hospice où l'enfant a été déposé qui doivent donner un nom décent et un prénom à l'enfant.

Aujourd’hui, une femme qui accouche sous X peut donner un prénom à l’enfant. L’officier d’état civil en rajoute deux, le dernier tenant lieu de patronyme.

Le cas de Zoé Gertrude OROZE

Zoé se marie le 13/07/1882 à Marseille. Dans l’acte de mariage, elle est dite née le 9 mai 1841 de parents inconnus.

En effet, son acte de naissance est enregistré le 12 mai 1841 .

Cet acte nous apporte des éléments très intéressants :

« L'an mil huit cent quarante un, et le douze mai à dix heures du matin, par devant nous, Frédéric Théodore DONNADIEU, adjoint au maire de Marseille, délégué aux fonctions d'officier,

est comparu le sieur Sébastien ROUZAUD, âgé de trente sept ans, domicilié et demeurant rue Coutellerie n° 7, marchand de verre, lequel nous a déclaré que le neuf du courant à cinq heures et demie du matin, il a trouvé dans son écurie située rue des Quatre Tours n°10, un enfant qui avait été introduit par la rainure pratiquée au seuil de la porte pour le passage de la roue, et dont la vêture se composait d'une calotte blanche de jaconat, broché garnie d'un picot, un vieux maillot vert rapiécé, et d'un essuie-mains usé, servant de sous maillot, marqué de la lettre M. Après avoir visité cet enfant, nous avons reconnu qu'il était de sexe féminin et de naissance.

N'ayant trouvé aucune marque sur son corps, nous l'avons de suite inscrit sous les prénoms et nom de Zoé Gertrude OROSE**, et nous l'avons immédiatement fait reporter à l'Hôtel Dieu où il avait été déposé provisoirement par les soins du sieur FINAUD, commissaire de police.

Les dites déclaration et présentation faites en présence des sieurs Hypolite BRILLON âgé de cinquante ans, commis, domicilié et demeurant rue Bernard du Bois n° 57, et Jean Antoine LIEUTAUD, âgé de trente sept ans, commis domicilié et demeurant rue du Grand Puits n° 19, et lecture faite aux comparaissants et aux témoins avons signé avec eux.

signatures: ROZON (et non ROUZAUD comme indiqué dans l'acte) LIEUTAUD BRILLON Fred. DONNADIEU »

** On notera la similitude entre le nom ROZON de la personne qui a déposé l’enfant et le patronyme OROSE donné à l’enfant.

Quant à la lettre “M” de l’essuie-mains, elle n’a pas été retenue.

Un autre exemple :

En 1848, « le préposé spécial au services des enfants trouvés et abandonnés à l’Hôtel Dieu de cette ville, y domicilié et y demeurant, nous a déclaré que le matin à trois heures, il a été exposé au tour dudit Hôtel Dieu un enfant tel qu’il nous le présente(…) » Une description précise du bébé est enregistrée.

par contre, on lit plus loin : « N’ayant trouvé aucune marque sur son corps, nous l’avons de suite inscrit sous les prénom et nom de Alphonse DILON, et nous l’avons immédiatement fait reporter au dit Hôtel Dieu »

Un autre acte de 1848 est révélateur du soin que prend le préposé à décrire le bébé et son trousseau:

« Un enfant vêtu d’un bonnet mousseline brochée garni en ruban bleu, béguin indienne violette et vert, autre calicot, bandeau mousseline brochée garni, fichu carré indienne, sur la tête un mouchoir mousseline et un foulard indienne, brassières longues garnies au collet, autre indienne à carreaux, chemisette calicot, un morceau cotonne à petits carreaux bleus et un tablier cotonin à raies bleues pour lange, sangle bleue. »

parmi ces effets je trouve

1° attaché au poignet gauche un ruban rose dit faveur

2° Suspendu au cou au moyen d’un cordon noir, une médaille de St François Xavier »

L’enfant recevra « les prénom et nom de François BATANE »

F) Louis et sa famille: Une histoire qui finit bien

Louis est baptisé en 1792 aux Accoules sous la dénomination de « Louis Vial , apporté de l’Hôtel Dieu » sans autre précision. Pourquoi « VIAL » qui semble être un patronyme courant ?

En marge de cet acte nous apprenons que le 3/01/1801, le tribunal civil a procédé à un jugement et déclaré Louis fils de Louis SERVEL et Antoine Marguerite VIAL. A son baptême, l’enfant avait donc le nom de sa mère. Celle-ci l’avait-elle confié à l’Hôtel Dieu en donnant son patronyme ?

Ses parents se seraient-ils mariés par la suite et reconnu l’enfant ?

En effet, nous trouvons leur acte de mariage le 29 frimaire an IX (20/12/1800).

Nous ne sommes pas au bout de leur histoire…

Dans l’acte de mariage, les parents de Louis déclarent 3 enfants « de leur union précédente ». (Pourtant rien n’indiquent qu’ils étaient veufs. L’ « union précédente » équivalait-elle à leur concubinage ?).

Le couple donne les dates de naissance des enfants.

Des recherches sont effectuées par l’officier d’état civil qui cite les actes de baptême et naissance de :

-Louis Vial » né en 1792 « acte dans lequel il n’est point parlé de père et mère »

-Cornélie Liberté » née le 20 messidor an II (8/07/1794) « de parents inconnus »

-Epicaris, née le 11 brumaire an VI (1/11/1797) « de parents inconnus »

-Les enfants vont être renommés « Louis », « Louise Marguerite Cornélie » et « Marie Catherine » SERVEL.

La famille est réunie.

G) Avoir un ancêtre issu de l’hôpital St Esprit ou l’Hôtel-Dieu de Marseille

Avoir un ancêtre de parents inconnus prive le généalogiste d’une grande partie de ses ancêtres.

Si l’ancêtre se marie après la révolution, le généalogiste trouvera peut-être une mention en marge de l’acte qui apportera des indications quant à son patronyme.

Ne pas oublier que les bébés étaient baptisés aux Accoules. Un prénom rare peut orienter la recherche.

Se renseigner aux AD13 sur les pistes de recherche telles que le livre des pauvres orphelins et abandonnés 1775-1798.

Des publications existent sur la recherche des enfants naturels trouvés et abandonnés.

Sources :

-Travaux de la Société française d’histoire de la médecine : l’Hôtel Dieu par Jean Figarella.

-travaux de l’ « Association des amis du patrimoine médical de Marseille ». Articles du professeur BAILLE.

-”La famille de l’enfant né sous X” par Claire NEIRINCK, professeur à l’université de Toulouse.

-site de l’histoire de la mode enfantine.

-lecture des actes contenus dans les registres des Archives départementales des Bouches du Rhône

-relevés des mariages et contrats de Marseille.

Sans oublier tous les généalogistes, toutes celles et tous ceux qui ont accepté de m’indiquer des actes apportant un éclairage sur le sujet, en particulier Georges, Alain, Mido et Jean-Marc. Un grand merci à tous.

Revenir aux différents articles de ce chapitre